Послевоенный 1947 год. Страна ещё залечивала раны, восстанавливаясь из руин, но в её сердце уже пульсировала новая энергия – энергия спорта, устремлённая в будущее. И если первый чемпионат СССР по канадскому хоккею больше напоминал смелый эксперимент, то второй, состоявшийся в сезоне 1947/48, стал полноценным заявлением: «Мы здесь всерьёз и надолго».

Несмотря на дефицит искусственного льда, нехватку инвентаря и общую разруху, этот сезон продемонстрировал невероятную волю к победе и организаторский гений, заложивший фундамент будущих мировых успехов. Именно тогда зародилась та «красная машина», которая спустя десятилетия будет доминировать на международной арене.

- Масштабная экспансия: Хоккей на марше

- Изобретательность в дефиците: Сделай сам свою клюшку!

- Игра меняется: Правила большого хоккея

- Профессионализация и переходы: Кадры решают всё

- Битвы на льду: ЦДКА – Непререкаемый Лидер

- Интриги класса «Б»: Путёвка в элиту ценой «договорённостей»

- Звёздное звено ЦДКА: Трио, изменившее хоккей

- Мировой дебют: Испытание Чехословакией

Масштабная экспансия: Хоккей на марше

Одним из самых ярких свидетельств стремительного развития хоккея стало резкое увеличение числа участников. От скромных двенадцати команд первого чемпионата, две из которых даже не доиграли до конца, страна перешла к внушительным двадцати шести коллективам, разделённым на классы «А» и «Б». Десять сильнейших сражались за звание чемпиона, а шестнадцать команд класса «Б» боролись за единственную путёвку в элиту. Вдобавок, в трёх зонах – центральной, поволжской и уральской – проходило первенство РСФСР, где играли ещё восемь команд.

Подобный рывок был бы невозможен без мощной системы спортивных обществ, привязанных к каждому предприятию и организации. Часто задача «начать играть в шайбу» спускалась сверху как директива, и на местах её выполняли с разной степенью усердия и успеха. Где-то, как, например, в Уральской зоне первенства РСФСР, динамовцы из Молотова (ныне Пермь) становились чемпионами просто потому, что их соперники… не явились на турнир. Ирония судьбы? Возможно. Но в целом, задача была выполнена: хоккей с шайбой начал по-настоящему распространяться по всей стране.

Изобретательность в дефиците: Сделай сам свою клюшку!

Послевоенное время означало не только энтузиазм, но и острую нехватку всего. Хоккейный инвентарь не был исключением. Вместо того чтобы ждать поставок, предлагалось производить клюшки и шайбы своими силами. И эта инициатива находила отклик. Показательна заметка из «Советского Спорта» 1947 года: «ВИННИЦА. В парке культуры им. Горького залит каток для игры в канадский хоккей. Клюшки, шайбы изготовляет местная артель промкооперации». Газеты шли дальше, публикуя подробные чертежи для самостоятельного изготовления хоккейных бортов и ворот, превращая каждую команду в маленькое инженерное бюро.

Игра меняется: Правила большого хоккея

Второй сезон принёс не только количественный, но и качественный скачок благодаря изменениям в правилах, которые значительно приблизили советский хоккей к его современному облику. Продолжительность периода увеличилась с 15 до 20 минут – решение, требующее большей выносливости. Ввели важное правило «выхода из зоны через пас», что сделало игру более комбинационной и динамичной, так как ранее запрещалось передавать шайбу через линию. Разрешили подыгрывать себе шайбу ногой, что расширило технический арсенал игроков. И, наконец, чемпионат игрался на площадках размером 26 на 56 метров – параметры, ныне не существующие, но тогда наиболее близкие к канадскому стандарту, что подчёркивало стремление играть «по-настоящему».

Регламент самого чемпионата был прост и понятен – его буквально списали с футбола: турнир в обоих классах проводился в два круга. Ещё одним ключевым моментом стал запрет на совмещение выступлений в русском хоккее (хоккее с мячом) и канадском хоккее (с шайбой). Это привело к массовому оттоку игроков из «мяча» в «шайбу», что красноречиво говорило о набирающей популярность дисциплине. Правда, некоторые, как архангельский «Водник», сделали иной выбор и продолжили развиваться как гранды хоккея с мячом.

Профессионализация и переходы: Кадры решают всё

Перед началом сезона произошли первые значимые «трансферы». Павел Коротков, бывший тренер ЦДКА, возглавил ВВС. Братья Тарасовы покинули ВВС: Юрий перешёл в «Спартак», а Анатолий Тарасов – в ЦДКА. Интересный факт: Анатолий Тарасов сразу же стал играющим тренером армейцев. Говорят, что это решение принял никто иной, как авторитетнейший Всеволод Бобров, которому после ухода Короткова требовался кто-то в заявке. Впрочем, гораздо важнее, что именно Анатолий Тарасов в соавторстве с Сергеем Савиным, одним из главных популяризаторов хоккея, опубликовал за неделю до старта чемпионата в «Советском спорте» первый детальный теоретический материал, знакомящий читателей с тонкостями игры «в шайбу». Это был не просто трансфер, а заложение методической базы для всего советского хоккея.

Битвы на льду: ЦДКА – Непререкаемый Лидер

Чемпионат стартовал 17 декабря 1947 года и завершился 15 февраля 1948 года. Благосклонная погода позволила провести все матчи по плану. Особых сюрпризов турнир не принёс – московские армейцы продемонстрировали подавляющее превосходство. В 18 матчах они одержали 16 побед, одну свели вничью и лишь однажды уступили, уверенно завоевав своё первое золото чемпионов СССР. Центральный спортивный клуб Армии начал свою великую историю доминирования.

Гигантский, если не сказать феноменальный, вклад в этот триумф внёс Всеволод Бобров. Если в первом сезоне травма помешала ему раскрыться полностью, то во втором он буквально зажигал, забросив 52 шайбы – это в среднем 2,88 гола за игру! Не просто игрок, а стихия, человек-гол, он был олицетворением атакующей мощи ЦДКА. Московские «Спартак» и «Динамо» заняли второе и третье места соответственно, а худшей командой класса «А» оказался каунасский «Спартак», отправившийся в низший дивизион.

Интриги класса «Б»: Путёвка в элиту ценой «договорённостей»

Настоящая драма развернулась в классе «Б», где за единственную путёвку в элиту боролись челябинский «Дзержинец», ленинградский СКИФ, свердловское «Динамо» и московский «Буревестник». К последнему туру москвичи из «Буревестника» уже потеряли шансы, но их матч против свердловчан стал решающим. «Динамо» Свердловск для первого места требовалась победа с разницей больше двух шайб. Но достигнуть этого им не удалось, и путёвку в класс «А» завоевал «Дзержинец» (нынешний «Трактор»).

Интереснейшая деталь этого сюжета раскрывается в воспоминаниях Николая Эпштейна, игрока «Дзержинца». Он утверждал, что перед последним туром «договорился» со своими земляками из московского «Буревестника», чтобы они «упёрлись» и не позволили свердловчанам забросить слишком много. Такое вот неформальное «регулирование» результатов – часть ранней истории советского хоккея, где личные связи иногда значили не меньше, чем мастерство на льду.

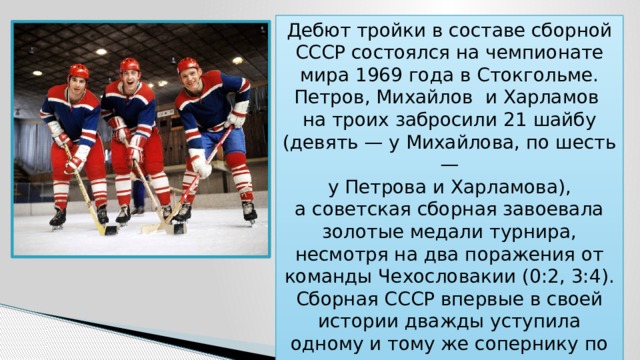

Звёздное звено ЦДКА: Трио, изменившее хоккей

Безусловно, тремя главными звёздами сезона стоит признать первую тройку ЦДКА: Всеволода Боброва, Анатолия Тарасова и Евгения Бабича. О феноменальных 52 шайбах Боброва уже сказано, к ним Тарасов добавил 23, а Бабич — 22. В общей сложности это звено забросило невероятные 97 шайб, в то время как все остальные армейцы, вместе взятые, смогли отличиться лишь 11 раз! В те годы играли обычно в две, а то и в полторы пятёрки, и первая проводила на льду львиную долю времени. Но даже с этой поправкой почти девятикратное превосходство — это тот вклад в победу, который невозможно переоценить. Это трио заложило стандарты атакующего хоккея, которые будут развиваться годами.

Мировой дебют: Испытание Чехословакией

После завершения чемпионата страны хоккейный сезон не закончился. В феврале 1948 года произошли исторические события – первые международные матчи с действительно сильным соперником. В Москву прибыла пражская команда ЛТЦ, в составе которой блистали двенадцать игроков сборной Чехословакии – действующие чемпионы мира 1947 года и будущие серебряные призёры Олимпиады. Изначально планировались две тренировочные игры без зрителей против сборных Москвы. В обоих матчах гости уверенно победили, но были настолько впечатлены, что согласились сыграть ещё три, уже при зрителях.

И вот тут для чехословаков начались сложности. Московская сборная, учившаяся на ходу с невероятной скоростью, выиграла 6:3, затем уступила 3:5, а последнюю встречу свела вничью 2:2. Это был не просто успех, а демонстрация поразительной обучаемости советских хоккеистов. Капитан ЛТЦ Владимир Забродский дал советскому хоккею, делавшему первые шаги, пророческую оценку:

Я заявляю, что уже сейчас московские хоккеисты представляют грозную силу. По быстроте бега на коньках они не имеют равных. Им только ещё нужно поработать над техникой, использовать игру корпусом. Не сомневаюсь, что через год-два советская команда может стать сильнейшей в мире. Такие игроки, как Бобров, Тарасов, Блинков, уже сейчас – законченные мастера…

Эти слова, сказанные в 1948 году, предвосхитили десятилетия мирового господства советского хоккея. Это было не просто признание, а фактически прогноз, сбывшийся с поразительной точностью.

Второй чемпионат СССР по хоккею был больше, чем просто турнир за чемпионский титул. Это был сезон становления, когда страна, ещё не оправившаяся от войны, демонстрировала невероятную жизнеспособность и страсть к новому. От самодельного инвентаря до тактических инноваций, от послевоенных руин до первых международных признаний – каждый аспект этого чемпионата говорил о рождении великой хоккейной державы. Именно тогда были заложены основы той легенды, которая будет вдохновлять поколения и приносить неисчислимые победы на ледовых аренах мира.